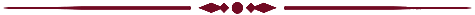

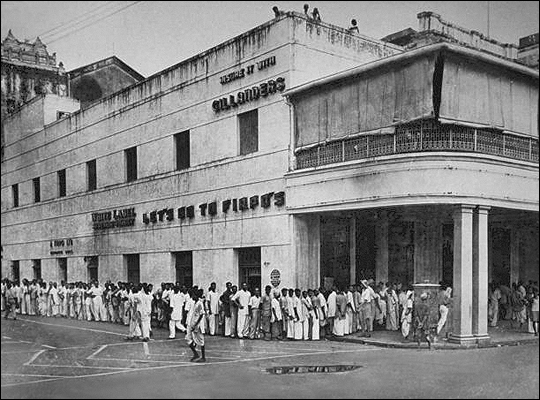

কলকাতা, আগস্ট ১৯৪৬।

ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে চল্লিশের দশক নানা কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন দিয়ে এই দশকের শুরু এবং তারপর নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সাতচল্লিশের স্বাধীনতা। ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের জন্ম। কিন্তু চল্লিশের ঘটনাবলি মসৃণ ছিল না। এই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির ক্ষতচিহ্ন বাঙালির জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু যে ক্ষতচিহ্নের উত্তরাধিকার আমরা আজও বহন করে চলেছি তা হল: ছেচল্লিশের দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের ১৬-১৯ আগস্ট, এই চারদিন কলকাতায় যে নৃশংসতম ভ্রাতৃহত্যার তাণ্ডব চলেছিল তার ক্ষতচিহ্ন বর্ণমালার গায়ে আজও লেগে আছে।

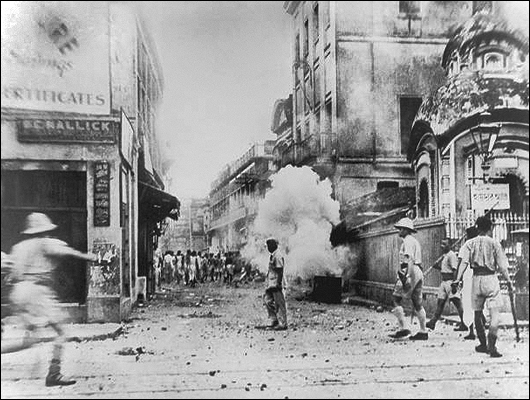

ময়দানে মুসলিম লীগের সমাবেশে উপস্থিত জনতার একাংশ।

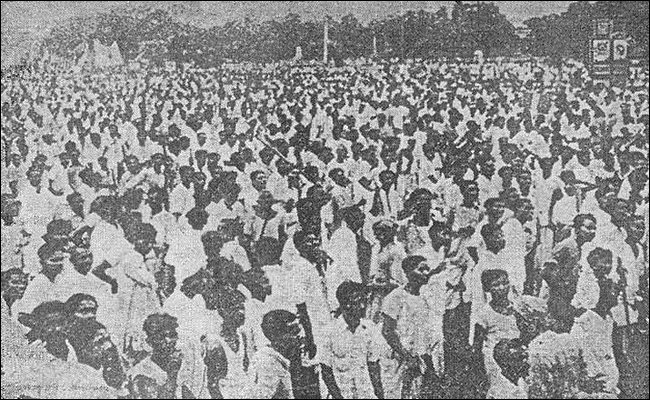

১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে; সংঘর্ষের সূত্রপাত এখান থেকেই। হিন্দুরা দোকানপাট খোলা রাখার চেষ্টা করে; মুসলিম লিগ সমর্থকরা দোকানপাট বন্ধ করার জন্য জোরজুলুম চালায়। শুধু এইটুকুতেই যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে ইতিহাসের পাতায় এই চারটে দিন কালো অক্ষরে লেখা থাকত না। যশোবন্ত সিংহ তাঁর 'জিন্না: ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা' গ্রন্থে লিখেছেন:

"যদিও 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'-এর জন্য গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, আন্দোলনটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, জিন্না খুব ভালোভাবেই জানতেন, এই থরো থরো আবেগের বিস্ফোরণের পটভূমিকায় এমন একটি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তীব্র হিন্দুবিদ্বেষের জন্ম দেবে। দুঃখজনকভাবে, ঠিক এটাই ঘটল। ১৬ আগস্ট, ডিরেক্ট অ্যাকশনের দিন, শুধু কলকাতাতেই ৬,০০০ মানুষের প্রাণ গেল। আহত হলেন আরও ১৫,০০০ মানুষ। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ভয়ংকর হল; পরের কয়েকটা দিন ভারত অজস্র মৃত্যুর সাক্ষী হল। বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বম্বে এবং আরও অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়ংকর আগুন ছড়িয়ে পড়ল।" ['জিন্না: ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা', যশোবন্ত সিংহ, পৃ. ৩৩]

।। ২ ।।

ছেচল্লিশের এই দাঙ্গার কথা কমবেশি জানি আমরা। কিন্তু এই দাঙ্গা যে গোপন ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করেছিল বাঙালি মননে, তার কথা আমরা কতটুকু জানি? ইতিহাসের ঘটনাবলির কথা আমরা সবসময় হয়তো মনে রাখি না, কিন্তু সেই ঘটনাবলি যখন আমাদের বর্ণমালার গায়ে স্থায়ী ছাপ রেখে যায় তখন অনুভব করা যায় এইসব পুরোনো আখরের ভিতরে কোনো এক শ্রেয়বোধের কথা হয়তো লগ্ন হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, ছেচল্লিশের দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মাঝখানে এক আশ্চর্য জলবিভাজিকার সৃষ্টি করেছিল, যা আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বারবার ফিরে এসেছে। অথচ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মননে কী গভীর ছাপ ফেলেছিল এই দাঙ্গা! তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন:

"কালো কলকাতা — রক্তাক্ত কলকাতা — নারকীয় কলকাতা — কোনো নামে অভিহিত করে মন শান্ত হচ্ছে না; কথার কারবারির পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছে, উপযুক্ত নাম — এই দিনরাত্রিগুলিকে চিহ্নিত করার মতো নাম খুঁজে পাচ্ছি না।

কলকাতার আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল — পেট্রোলের সাহায্যে পাকাবাড়ি পুড়ে গেল; পণ্যসম্ভার-ভরা দোকান লুঠ হয়ে গেল, কাঠ-কাঠরা আসবাব আগুনে ছাই হয়ে গেল — সাদা বা ধূসর ছাই নয়, কালো আভারের স্তূপ মূল্যবান কাঠের দগ্ধাবশেষ। আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ চিৎকারে আর্ত হয়ে উঠল কলকাতার বায়ুস্তর — অনন্তকালের ইথার তরঙ্গে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে রাখলে।" [কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি]

মেটিয়াবরুজের লিচুবাগান বস্তিতে কেসোরাম কটন মিলের ৩০০ জনেরও বেশি ওড়িয়া শ্রমিককে গণহত্যা করা হয়েছিল।

শুধু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, আরও অনেক লেখকের রচনার ভিতরে আবিষ্কার করি এক প্রত্যাখ্যানের ভাষা — এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে এক শ্রেয়োবোধের ধারণাকে নির্মাণ করার প্রয়াস। সোমেন চন্দ'র 'দাঙ্গা' গল্পটিও সেইরকমই একটি গল্প। এই গল্পের একেবারে শেষে সোমেন চন্দ লিখছেন:

"কয়েকদিন পরে। অশোক সাইকেলে চড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছিল। এক জায়গায় নির্জনপথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় নি, এখনও খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এলো, সবকিছু মনে পড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগল, ভাবল এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?"

বনফুলের গল্প 'দাঙ্গার সময়' একটি হাড়-হিম করা দাঙ্গা সময়কালীন কাহিনি। গল্পের শুরুটা এইরকম:

"হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আতঙ্কে আকাশ বাতাস থমথম করছে। দিনের বেলাটা তবু কোনোরকমে কাটে কিন্তু রাতটা আর কাটতে চায় না।"

বনফুলের এই গল্পে দাঙ্গার ভয়াবহ রূপের বর্ণনা নেই; আছে দাঙ্গার আতঙ্ক। এই আতঙ্ক কত মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক হতে পারে এই গল্পে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। গল্পের শেষ অংশটি এইরকম:

"ফৈজু টর্চ ধরে রইল। ফায়ার করলাম। একবার নয়। দুবার। শাঁখের আওয়াজে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। জয় হিন্দু — বন্দে মাতরম্ — জয় হিন্দ — বন্দে মাতরম্...। মনে হল রাত্রির অন্ধকার এইবার ছিঁড়ে যাবে বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গাড়ি এসে পড়ল।

কম্পাউন্ড ওয়ালের সেই ফাঁকটার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ রাস্তার ও-পারের অন্ধকার ঝোপটা থেকে আর্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠল কে যেন — 'ভাই পরেশ, আমি রহিম। পাটনা থেকে আমি মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় পাবো বলে। আমাদের বাঁচাও ভাই। গেট বন্ধ। দেয়ালের ওই ফাঁকটা দিয়ে মা বোধহয় ভিতরে ঢুকে গেছেন —'

রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে টেনে বের করা হল। দেখা গেল বুলেটটা ঠিক বামস্তন ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।"

কী ভয়ংকর পরিসমাপ্তি। যার কাছে আশ্রয় পেতে নিজের মাকে পাটনা থেকে নিয়ে এসেছিল রহিম, সেই পরেশের গুলিতেই প্রাণ যায় রহিমের মায়ের। হাড় হিম করা এই গল্পের কেন্দ্রে রয়ে গেছে দাঙ্গাজনিত আতঙ্ক।

এইরকমই আরেকটি গল্প রমেশচন্দ্র সেনের 'শাদা ঘোড়া'। গল্পের শুরুটা এইরকম:

"দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ পল্লিতে কিছুটা নিঃসংকোচে বাহির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।"

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি শাদা ঘোড়া। দাঙ্গা বিদ্ধস্ত পল্লিতে এই শাদা ঘোড়াটি নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। ঘোড়াটির নাম 'সোরাব'। হঠাৎই রাজপথে মিলিটারির আগমন এবং গুলির আওয়াজ। এর পরের অংশটি এইরকম:

"বাঁ দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনজনেই শিহরিয়া এ কী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচের মধ্যে তার শাদা রঙ আরও খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর, মাথাটা ফুটপাতে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষতচিহ্ন।

বুড়া সহিস ডাকিল, 'মেরা সোরাব'। সোরাব কোনো উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া-না-দেওয়া এই প্রথম।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম পাতা। ১৭ আগস্ট ১৯৪৬, শনিবার।

সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পেও এই দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ ফুটে উঠেছে:

"স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী।"

এই গল্পের শেষটি বড়ো মর্মান্তিক। চারপাশের অবিশ্বাস আর অন্ধকারের ভিতরে তবুও এই গল্প আলো জ্বেলে দেয় — সে আলো বিশ্বাসের, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের হাতে হাত মিলিয়ে চলার কথা বলে।

।। ৩ ।।

কলকাতায় দাঙ্গার উত্তাপ কমে এলেও এর রেশ থেকে যায়। ১০ অক্টোবর নোয়াখালি দাঙ্গা শুরু হয়। নোয়াখালির পাশাপাশি ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল দাঙ্গা। মুসলিম লিগ দাবি করেছিল এই দাঙ্গায় ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর অব্যবহিত পরে, ১৯৪৭-এ দেশভাগ। ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়। কিন্তু দাঙ্গার আগুন যে নেভেনি সেকথা আবারও প্রমাণিত হয়। আবার ঠিক ৪৬ বছর পরে — ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়। আর এ আগুন সারা ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এরিক হবস্ বম তাঁর 'On Nationalism' (2021) গ্রন্থে লিখছেন:

"Recently Hindu zealots destroyed a mosque in Aodhya, ostensibly on the grounds that the mosque had been imposed by the Muslim Moghul conqueror Babur on the Hindus in a particularly sacred location which marked the birthplace of the god Rama." (On Nationalism, p. 10)

খাদ্য সংগ্রহের জন্য জনগণের লাইন।

সেই সময়ও এই উপমহাদেশের কোণে কোণে জ্বলেছিল হিংসার আগুন। তখনও একইভাবে দুই বাংলার লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করেছেন। কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন:

"ভারতে মসজিদ ভাঙা হয়েছে বলে বাংলাদেশে মন্দির ভাঙা হবে, ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর, লুট করা হবে, গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে, গ্রন্থাগার ধ্বংস করা হবে এটা কোনো মানুষের কাছেই যুক্তিগ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" (ঘোর অমাবস্যায় দুটি আলোর সংকেত, শামসুর রাহমান, ধ্বংসস্তূপে আলো, পৃ. ৯৭)

আর কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন:

"ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয় না, হতে পারে না। অনেকদিনের এই ধরে নেওয়া বিশ্বাস বড় রকমের একটা ধাক্কা দিল সাম্প্রতিক কলকাতা। দিবাস্বপ্ন ভেঙে যাবার পর আজ জেগে উঠলেন সবাই।" (ধ্বংসস্তূপে আলো, শঙ্খ ঘোষ, ধ্বংসস্তূপে আলো, পৃ. ২৬০)

ওই লেখার একেবারে শেষে শঙ্খ ঘোষ একটি আশঙ্কার কথা বলেছেন, আবার আশার কথাও বলেছেন:

"প্রশাসনের স্তরে রাজনীতির স্তরের এই সতর্কতাটার আজ দরকার যাতে সেই পদ্ধতিটাকেই নির্মূল করা যায় এখনই, ত্রাণচ্ছলে এক অন্তশ্চারী সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়িয়ে দেবার আরও একটা সুযোগ যা না ঘটে।"

এই 'অন্তশ্চারী সাম্প্রদায়িকতা'-কে নির্মূল করা সহজ কাজ নয়। এই উপমহাদেশের তিনটি দেশে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই শোনা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রক্ষিপ্ত ঘটনার কথা। ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে আমাদের মন্ত্র হোক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এক সমাজ।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।

লেখক: সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখক। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন (সংস্কৃতি দপ্তর) দপ্তরের প্রাক্তন সিনিয়র ফেলো।