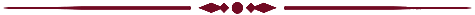

১৯৭৭ সালের ১৮ আগস্ট তাঁর কম্পিউটার থেকে বেরোনো প্রিন্টআউট-এ "6EQUJ5" সংকেতটি দেখে জেরি এহম্যান (Jerry Ehman) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিস্ময়বোধক চিহ্ন সহ "ওয়াও!" লেখেন। এর মূল মুদ্রণটি 'ওহিও হিস্ট্রি কানেকশন'-এ সংরক্ষিত রয়েছে।

আদিম মানুষের কল্পনাতে কৈলাস বা অলিম্পাস পাহাড়ের মতো দু' একটা পর্বতকে বাদ দিলে অধিকাংশ দেবতার স্থান ছিল আকাশে। সেই স্বর্গ থেকে দেবদেবীরা মানুষের প্রতি লক্ষ রাখতেন, তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, আশীর্বাদ বা অভিশাপ পাঠাতেন। মানুষের অভাব অভিযোগ প্রার্থনা তাই ছিল আকাশের পানে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আকাশও হার মানল মানুষের কাছে। 'রামায়ণ'-এ আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সময় পাননি। আধুনিক মানুষ প্রথমে বেলুন, তারপরে উড়োজাহাজ ও সবশেষে মহাকাশযান বাহনে আকাশে খানিক দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। দূরবিন দিয়ে তার বহুগুণ দূর পর্যন্ত দেখা গেছে। কিন্তু স্বর্গকে খুঁজে পাওয়া যায়নি; তাই তার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস একটু হলেও কমেছে সন্দেহ নেই।

আকাশের সিংহাসন কিন্তু শূন্য থাকেনি; সেই জায়গা নিয়েছে ভিনগ্রহের প্রাণীরা। জ্যোতির্বিদ্যা যখন থেকে বিজ্ঞানীমহল থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তখন থেকেই মানুষ আকাশে নানা বুদ্ধিমান প্রাণীর কল্পনা করেছে। তাদের থাকার জায়গার অভাব ঘটেনি, আকাশে তারার সংখ্যা মানুষের গণনার অতীত। অনেকে তো ভিনগ্রহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলেও দাবি করেন। মনস্তত্ত্ববিদ মাইকেল শেরামার একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন। আমাদের জীবন ও সমাজ নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। আগে আমরা দেবতাদের কাছে সমাধান খুঁজতাম, কিন্তু আধুনিক যুগ সেই ভরসাস্থলের অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছে। কল্পনার ভিনগ্রহীরা প্রায় সবাই বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক; নক্ষত্ররা আছে অনেক দূরে, তাদের কাছে যাওয়া আমাদের ক্ষমতাতীত। প্রযুক্তির যতই উন্নতি হোক না কেন, আলোর থেকে বেশি বেগে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে যেতে বহু সময় লাগবে। খুব উন্নত সভ্যতা ছাড়া এই বিশাল বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই যে প্রাণীরা আমাদের পৃথিবীতে আসবে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে। আমরা তাদের দেবতাদের মতোই সর্বজ্ঞ বা সর্বশক্তিমান মনে করব। অনেক মানুষই ভিনগ্রহীদের সেই দৃষ্টিতেই কল্পনা করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের লেখা উপন্যাস 'সমনিয়াম'-এ দেবতুল্য ডাইমন লেখককে তাদের বাসভূমি চাঁদে নিয়ে গেছে, ফরাসি দার্শনিক ও লেখক ভল্টেয়ার তাঁর গল্প 'মাইক্রোমেগাস'-এ লুব্ধক নক্ষত্রের গ্রহ ও শনি গ্রহ থেকে দুই অসীম শক্তিশালী অতিথি পৃথিবীতে এসেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাসকেড পর্বতমালা (Cascade Mountains)-য় অবস্থিত হ্যাট ক্রিক মানমন্দির (Hat Creek Observatory)-এর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করা SETI ইনস্টিটিউটের অ্যালেন টেলিস্কোপ অ্যারে (Allen Telescope Array - ATA) সমূহ।।

আমাদের বর্তমান প্রযুক্তিতে দূর নক্ষত্রের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র কার্যকরী মাধ্যম হল রেডিয়োতরঙ্গ। আমরা কাছাকাছি থাকা নক্ষত্র পর্যন্ত আমাদের রেডিয়ো সঙ্কেত পৌঁছে দিতে পারি, বা তাদের থেকে আসা রেডিয়ো সঙ্কেত ধরতে পারি। বহু দূরের নক্ষত্রজগৎ থেকে আসা সঙ্কেত এত দুর্বল হবে যে আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির পক্ষে তাকে ধরা সম্ভবত অসম্ভব। তাই আমরা কাছাকাছি নক্ষত্রদের দিকেই নজর দিয়েছি। 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টালিজেন্স', সংক্ষেপে 'সেটি' (SETI), জাতীয় প্রকল্প মূলত অন্য গ্রহ থেকে আসা সম্ভাব্য সঙ্কেতকে ধরার চেষ্টাই করে, কারণ সেটাই এই মুহূর্তে কাজে লাগবে। হাজার আলোকবর্ষ দূরে খবর পাঠিয়ে উত্তর পেতে সময় লাগবে দু' হাজার বছর, ততদিন আমাদের সভ্যতা টিকবে কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের থেকে হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেও আছে অন্তত আশি লক্ষ নক্ষত্র; সকলের প্রতি নজর দেওয়া বাস্তবে অসম্ভব। তাই সন্ধানের ক্ষেত্রকে সীমিত করা দরকার।

স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালিত 'E.T. - The Extra-Terrestrial' ছবির পোস্টার।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কল্পনার ভিনগ্রহীদের মধ্যে একটা মিল আছে, তাদের চেহারা একেবারেই মানুষের মতো। এই মনুষ্যসদৃশ চেহারা প্রায় সব পুরাণের সব দেবদেবীরই বৈশিষ্ট্য। কারণ তখন মানুষের মতো চেহারা ছাড়া বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের কথা কারো মাথায় আসেনি। কারো নিশ্চয় দুটোর জায়গার চারটে হাত হতো, একের জায়গায় একাধিক মাথা থাকত, বা মানুষের জায়গায় অন্য প্রাণীর মাথা বসানো হতো; কিন্তু সাধারণভাবে চেহারাটা দেখে অন্য কিছু মনে হত না। ঘটনাচক্রে উড়ন্ত চাকির জীবদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি যাঁরা করেন, তাঁরাও মানুষের মতো চেহারার বর্ণনাই দেন; হয়তো গায়ের রঙ একটু আলাদা, হাতের জায়গায় শুঁড় আছে, কিন্তু চেহারাটা যে সব মিলিয়ে মানুষসদৃশ তাতে ভুল নেই। মানুষের কল্পনাতে তাদের সৃষ্টি, মানুষ নিজেকে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মনে করে, চেতনে বা অবচেতনে তার নিজের চেহারাই তার থেকে উন্নত জীবের জন্য রাখাটাই স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রেও মনুষ্যোপম ভিনগ্রহীদেরই সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সম্ভবত তার কারণ সেটাই সিনেমা বানানোর পক্ষে সুবিধাজনক। স্পিলবার্গের বিখ্যাত সিনেমার সেই এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল বা 'ইটি' অর্থাৎ ভিনগ্রহীকে আমরা অনেকেই চিনি। তারও ছিল মুখের ঠিক উপরে নাসারন্ধ্র, নাকের দু'পাশে চোখ, দুই পা, দুই হাত। হাতে পাঁচটার জায়গায় চারটে করে আঙুল ছিল বটে, কিন্তু মানুষের চেহারার সঙ্গে ইটির অনেকটাই মিল ছিল সন্দেহ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে ডারউইন ও ওয়ালেসের বিবর্তন তত্ত্ব, ও তার পরে ডারউইনের দুই বিখ্যাত বই 'অরিজিন অফ স্পিসিস' ও 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' মানুষের মনোজগতে আলোড়ন তুলেছিল। ডারউইনের তত্ত্ব দেখাল যে, আমাদের এই চেহারাটা নেহাতই আকস্মিক; অন্য ধরনের চেহারার বুদ্ধিমান প্রাণীও সম্ভব। ভিনগ্রহীদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা বিবেচনার সময় শুধু মানুষের উপযোগী গ্রহের কথা ভাবলে চলবে না। তার পরেই এইচ. জি. ওয়েলসের 'ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাসে অক্টোপাসের আকারের মঙ্গলগ্রহের জীবদের দেখা মিলেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুয়ের্তো রিকো-তে অবস্থিত আরেসিবো টেলিস্কোপ (Arecibo Telescope), যার উচ্চতা ৩০০ মিটার (৯৮০ ফুট)। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ভরাট অ্যাপারচার অর্থাৎ পূর্ণ থালা (full dish) রেডিও টেলিস্কোপগুলির মধ্যে একটি। এটির অনুসন্ধান SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)-র মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বারবার ভিনগ্রহী বলছি, বুদ্ধিমান জীব সৃষ্টির জন্য একটা গ্রহ কি অবশ্যই দরকার? ফ্রেড হয়েল ছিলেন এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী; মহাবিশ্বে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর গবেষণাই পথপ্রদর্শক। অনেকেই মনে করেন যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়াটা একটা গুরুতর ভুল। হয়েল শুধু বড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন না, অসাধারণ কল্পবিজ্ঞানও লিখতেন। তাঁর একটা বিখ্যাত উপন্যাস 'ব্ল্যাক ক্লাউড'-এ তিনি কল্পনা করেছেন এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক মেঘের। আমাদের ছায়াপথে বা অন্য গ্যালাক্সিতেও অনেক বিপুল আকারের মহাজাগতিক মেঘ আছে, তাদের থেকেই নক্ষত্রের সৃষ্টি। সেই মেঘ কি বুদ্ধিমান হতে পারে? বিজ্ঞান কী বলে?

চীনের আকাশচুম্বী পাঁচশো মিটার অ্যাপারচার যুক্ত স্ফেরিক্যাল রেডিও টেলিস্কোপ (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope - FAST)। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের গুইঝো (Guizhou) প্রদেশে পিংটাং কাউন্টির একটি প্রাকৃতিক অববাহিকা দাওডাং নিম্নচাপে অবস্থিত। ছবিটি ৩১শে মার্চ, ২০২১ তারিখে তোলা।

বিবর্তন তত্ত্ব একদিকে যেমন আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত করতে শেখায়, তেমনি আবার বুদ্ধিমান জীবের উদ্ভবের উপর কতকগুলো শর্ত দেয়। বিবর্তন ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্য কোনো পথ আমাদের জানা নেই। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটে অত্যন্ত ধীর গতিতে, বহু প্রজন্ম ধরে। শিম্পাঞ্জি ও মানুষ দুই প্রজাতি ঠিক কত বছর আগে আলাদা হয়েছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা একমত নন, তবে সেই সময়টা মোটামুটি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের কম বলে কেউই মনে করেন না। অর্থাৎ দুই প্রজাতির সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আধুনিক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হতে অন্তত আড়াই লক্ষ প্রজন্ম লেগেছে। মহাবিস্ফোরণ বা 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স তেরোশো আশি কোটি বছর। একটা প্রাণীর প্রজন্ম কয়েক দিন থেকে হয়তো একশো বছর বা তার কিছু বেশি হতে পারে। মহাজাগতিক মেঘ নিঃসন্দেহে বহু লক্ষ বছর বা তারও অনেক গুণ বেশি স্থায়ী হয়। কোনোভাবেই 'বিগ ব্যাং'-এর ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমান মহাজাগতিক মেঘের জন্ম হতে পারে না।

তাহলে হয়েল কেন লিখেছিলেন? কারণ তিনি ছিলেন মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের বিরোধী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিষয়ে যে মত দিয়েছিলেন তার পোশাকি নাম 'স্থিতাবস্থার তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের কোনো আদি নেই, চিরকালই তার অস্তিত্ব ছিল। তাই বুদ্ধিমান মেঘের কল্পনা করতে হয়েলের আটকায়নি। আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে এই তত্ত্ব প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাই গ্রহের বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করেন না। একই কারণে খুব নবীন নক্ষত্রের গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা কম। হয়েল অবশ্য গ্রহের বাইরে প্রাণ সৃষ্টিরও তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তাকে বাতিল করা অত সহজ নয়। তবে বুদ্ধির বিকাশ গ্রহেই হওয়া সম্ভব বলে অনুমান করি, তাই সেই আলোচনাতে যাচ্ছি না।

প্রাণের জন্য কী প্রয়োজন? যে কোনো জৈব যৌগে কার্বনের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক; কার্বন পরমাণু একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট বিরাট শৃঙ্খল তৈরি করতে পারে, তাকে ছাড়া প্রাণের কথা আমরা ভাবতেই পারি না। আমরা পরে দেখব যে পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহতেই বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভব। পৃথিবীর মূল উপাদান হল সিলিকন, অক্সিজেন, লোহা ইত্যাদি কার্বনের থেকে ভারি মৌল। ব্রহ্মাণ্ডের শুরুতে কার্বন বা তার থেকে ভারি মৌলের অস্তিত্ব ছিল না। মহাবিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পরে মহাবিশ্বে ছিল দুটি মৌল, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। তার বহু লক্ষ বছর পরে প্রথম নক্ষত্রদের জন্ম হয় যারা হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সংশ্লেষ করে। ভারি নক্ষত্ররা অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়, তাদের মধ্যে এই সংশ্লেষের হার বেশি, ফলে তারা অল্পদিনের মধ্যেই হাইড্রোজেন শেষ করে ফেলে। এর পর হিলিয়াম থেকে কার্বন সংশ্লেষ করে। এই সংশ্লেষের ব্যাখ্যাতে ফ্রেড হয়েলের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে, তবে সে ইতিহাসে যাওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। কার্বন থেকেই আরও ভারি মৌলদের সৃষ্টি। অর্থাৎ 'বিগ ব্যাং'-এর কয়েক কোটি বছর পরেই কার্বন সৃষ্টি সম্ভব, এবং প্রথম নক্ষত্রদের কাছে পাথুরে গ্রহ বা বুদ্ধিমান প্রাণ খোঁজার প্রয়োজন নেই।

কেমন হবে সেই নক্ষত্র যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণী পাওয়া যাবে? আমাদের সূর্য একটা মাঝারি মাপের নক্ষত্র, তার বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছর। আগেই বলেছি খুব উজ্জ্বল নক্ষত্ররা বেশিদিন বাঁচে না। সব থেকে উজ্জ্বল দুই শ্রেণির নক্ষত্ররা বড়োজোর কুড়ি কোটি বছর বাঁচে, ওই সময়ের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি হলেও বিবর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধিমান জীবের উদ্ভবের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একই কারণে খুব নবীন তারাকেও বাদ রাখা যেতে পারে। ছায়াপথের নক্ষত্রদের মধ্যে তিয়াত্তর শতাংশই হল খুব অনুজ্জ্বল লাল বামন তারা। তত্ত্ব অনুযায়ী এদের আয়ু এক লক্ষ কোটি বছরের বেশি, সৃষ্টির আদিতে যে লাল বামন জন্ম নিয়েছে, সে এখনও শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই নক্ষত্রদের জন্মের সময় তার থেকে নির্গত নাক্ষত্র বায়ু (যা আসলে প্রোটনের স্রোত) এতটাই শক্তিশালী হয় যে নক্ষত্রের কাছের গ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকলে তাকে ধাক্কা মেরে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেয়। আবার লাল বামনের জগতে দূরের গ্রহ এত কম আলো বা তাপ পায় যে সেখানে প্রাণ সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। কাজেই সূর্য বা তার কাছাকাছি শ্রেণির নক্ষত্রেই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীকে আশা করা যেতে পারে।

বুদ্ধিমান প্রাণী ছায়াপথের সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছে নক্ষত্ররা অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে। ভারি নক্ষত্রদের মৃত্যুর সময় যে সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয় তা এতই শক্তিশালী যে পঞ্চাশ আলোকবর্ষের মধ্যে কোনো গ্রহের জীবজগৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। পৃথিবী ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরত্বে আছে, এখানে কুড়ি থেকে তিরিশ কোটি বছরে একটা সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়। কিন্তু ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে সুপারনোভা হয় অনেক বেশি হারে, সেখানে প্রাণের জন্ম হলেও বুদ্ধিমান স্তর পর্যন্ত যাওয়া কঠিন।

নক্ষত্রজগতের যে কোনো জায়গায় প্রাণ থাকতে পারে না। প্রাণ একটা জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া। রাসায়নিক বিক্রিয়া জলের মধ্যেই দ্রুত হয়। নক্ষত্রের খুব কাছে জল বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, আবার খুব দূরে গেলে বরফে পরিণত হবে। প্রাণের জন্ম সমুদ্রে হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রযুক্তির জন্য স্থলভাগের প্রয়োজন। জলের মধ্যে আগুন জ্বলে না, আগুন ছাড়া উচ্চ প্রযুক্তি অসম্ভব। গ্রহের ভর খুব বেশি হলে সে হবে বৃহস্পতির মতো গ্যাস দানব, যেখানে ভূমি বলে কিছু নেই, বা থাকলেও সেখানে বায়ুর চাপ প্রচণ্ড বেশি। তাই প্রয়োজন পাথুরে গ্রহ, যারা অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু গ্রহের ভর খুব কম হলে তার বায়ুমণ্ডল হবে পাতলা, নক্ষত্রের অতিবেগুনি রশ্মি ও দূর মহাকাশ থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি জীবকোষকে ধ্বংস করে দেবে। বায়ুমণ্ডল খুব পুরু হলে কিন্তু গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য তাপমাত্রা এত বেড়ে যাবে যে জল বাষ্প হয়ে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। শুক্রগ্রহে ঠিক তাই ঘটেছে।

চিলিতে অবস্থিত European Southern Observatory (ESO)-র উপরে মিল্কিওয়ে ছায়াপথ।

সব দিক বিচার করে দেখা যায় ছায়াপথের বাইরের দিকে একটা মাঝারি মাপের তারার খুব কাছেও নয় আবার খুব দূরেও নয় যদি এমন একটা পাথুরে গ্রহ থাকে যা খুব ভারিও নয়, খুব হালকাও নয়, সেখানে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বেশি। বিদেশি রূপকথাতে ছোট্ট মেয়ে গোল্ডিলক্স তিন ভাল্লুকের বাড়িতে গিয়ে তাদের খাওয়ার টেবিলে বসে প্রথমে বাবা ভাল্লুকের খাবার মুখে দিয়েছিল। সেটা ছিল বড্ড গরম। মা ভাল্লুকের খাবার আবার বড্ড ঠান্ডা। খোকা ভাল্লুকের খাবারটা ছিল একদম ঠিক, তাই গোল্ডিলক্স সেটাই শেষ করে দিয়েছিল। সেই কথা মনে রেখে এই সব মাঝারি মাপের বিষয়টাকে বলা হয় 'গোল্ডিলক্স নীতি'।

মনে হতে পারে বায়ুতে অক্সিজেনের কথা বলা হল না। শ্বসন প্রক্রিয়াই আমাদের শক্তি জোগায়, তার জন্য অক্সিজেন দরকার। কিন্তু অক্সিজেন খুব সহজেই অন্য মৌলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তাই তাকে সাধারণভাবে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়ার কথা নয়। আমাদের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সবুজ উদ্ভিদের দান। পৃথিবীর শুরুতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিল না, আদিতম কোষের শক্তির উৎস ছিল প্রাচীন মহাসাগরের রাসায়নিক পদার্থ। তারপরে সবুজ ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়, যারা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে অক্সিজেন মুক্ত করে এবং নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে। আমাদের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের উৎস হল এই প্রক্রিয়া।

আরও দুটো ঘটনাচক্র পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তিকে সাহায্য করেছে। আমরা জানি যে একাধিকবার পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে এমনি এক সংঘর্ষে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যায় ও স্তন্যপায়ীদের উত্থান শুরু হয়। এই বিশেষ সংঘর্ষটি আমাদের বিবর্তনের জন্য দায়ী, কিন্তু খুব ঘনঘন এই ধরনের ঘটনা নিশ্চয় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। পৃথিবীকে রক্ষা করে গ্রহরাজ বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ভর সৌরজগতের অন্য সব গ্রহের থেকে বেশি। তার আকর্ষণ অনেক ধূমকেতুকে বেঁধে রেখে পৃথিবীকে রক্ষা করে। আমাদের অনুমান প্রায় সব নক্ষত্রজগতেই এক বা একাধিক বৃহস্পতির মতো গ্রহ আছে, তাই সেখানে প্রাণের উদ্ভব হলে তার বিকাশ হয়তো বারবার বাধা পায় না।

অন্য একটি দিক থেকে কিন্তু পৃথিবী সৌরজগতে অনন্য। উপগ্রহ অনেক গ্রহেরই আছে, বৃহস্পতির জানা উপগ্রহের সংখ্যা পঁচানব্বই, শনির ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একশো ছেচল্লিশ। বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড, আইয়ো ও ক্যালিস্টো বা শনির উপগ্রহ টাইটান চাঁদের থেকে আয়তনে বড়। কিন্তু এক দিক থেকে চাঁদ সৌরজগতে প্রথম স্থান দখল করে আছে। চাঁদ আয়তনে পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। এটা অন্য যে কোনো গ্রহ-উপগ্রহ জোড়ার থেকে বেশি। এর পরেই আছে নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন, সে হল নেপচুনের ছ’হাজার ভাগের একভাগেরও কম। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ তার কক্ষপথের সঙ্গে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণ করে আছে, সেজন্য ঋতু পরিবর্তন হয়। এই কোণটা কয়েক হাজার বছরে এক ডিগ্রি মতো বাড়ে কমে। অঙ্ক কষে দেখা যায় চাঁদ না থাকলে এই বাড়া কমাটা অনেক বেশি হতো, কোণটা বেড়ে পঁচাশি ডিগ্রি পর্যন্ত হতো। সূর্য তাহলে কখনও মেরুর প্রায় উপরে, আবার লক্ষ বছর পরে হয়তো নিরক্ষরেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ দিত। লক্ষ বছর বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু জীবের বিবর্তনের পক্ষে তা সামান্য সময়। পরিবেশের এত দ্রুত পরিবর্তন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পক্ষে অসুবিধাজনক। অন্য নক্ষত্রের গ্রহদের উপগ্রহ দেখার মতো প্রযুক্তি এখনও আমাদের কাছে নেই, কিন্তু সৌরজগতের উদাহরণ থেকে মনে হয় পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহের এত বড়ো উপগ্রহ থাকার সম্ভাবনা কম।

হিসাব করে দেখা যায় আমাদের থেকে এক হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে খুব বেশি হলে একশোটা এমন গ্রহ থাকা সম্ভব যারা উপরের শর্তগুলো পূরণ করবে। গ্রহ থাকলেই যে প্রাণ থাকবে এমন নাও হতে পারে; প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা তর্ক করে চলেছেন, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। প্রাণ থাকলেই যে রেডিয়ো সঙ্কেত পাঠাতে সক্ষম বুদ্ধিমান জীবের সৃষ্টি হবে তারও মানে নেই। আবার সভ্যতা সৃষ্টির পরে ধ্বংসও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে; আমরা সেদিকে চলেছি বলে অনেকেই মনে করেন। কাজেই হয়তো হাজার আলোকবর্ষের মধ্যে কোনো উন্নত সভ্যতাই বর্তমানে নেই।

তাহলে আমরা তাদের সঙ্কেত শোনার চেষ্টা করছি কেন? অনেকে 'গেম থিওরি'র ভাষায় বলেন এটা একটা নন জিরো সাম গেম, অর্থাৎ এমন খেলা যেখানে খেলোয়াড়দের একজনের লাভ হলে অন্যদের ক্ষতি নাও হতে পারে। খুব বেশি খরচ ভিনগ্রহের সভ্যতা অনুসন্ধানের জন্য হয় না; অন্য সব কথা যদি ছেড়েই দিই, এমনকি জ্যোতির্বিদ্যাতেও অনেক প্রকল্পে খরচ এর বহুগুণ। 'জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ'-এর জন্য সতেরো বছরে মোট হাজার কোটি ডলার খরচ হয়েছে। 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ'-এর জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছরে খরচ হয়েছে আজকের হিসাবে ষোলশো কোটি ডলার। সেখানে 'সেটি ইন্সটিটিউট'-এর বার্ষিক খরচ মোটামুটি আড়াই থেকে তিন কোটি ডলার। অন্য এক প্রকল্প 'ব্রেকথ্রু লিসেন' (Breakthrough Listen) দশ বছরে দশ কোটি ডলার খরচ করবে। এই প্রকল্পগুলো ব্যক্তিগত দানের ভিত্তিতেই চলছে, সরকারি সাহায্যে নয়। আগেই বলেছি, আমাদের সভ্যতার এই পর্যায়ে আমরা প্রযুক্তিতে উন্নততর সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে সেই সম্ভাবনাই বেশি। তেমন কোনো সভ্যতার সাহায্য পেলে আমাদের প্রযুক্তি এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে।

তবে যোগাযোগ মানুষের লাভের থেকে ক্ষতি বেশি করবে তেমন মতও আছে। আমরা বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে যে সব সমস্যার সম্মুখীন, অনেক এগিয়ে থাকা সভ্যতা হয়তো সেগুলির সমাধান করে ফেলেছে। নিউটনের সঙ্গে দেখা হলে আর্কিমিডিস, টলেমি বা আর্যভট দেখতেন, তাঁরা যে সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তার সমাধান হয়ে গেছে, এবং বিজ্ঞান এতটাই এগিয়েছে যে তাকে অধিগত করে নতুন কিছু করা তাঁদের সাধ্যাতীত। তারপর কি তাঁরা আর গবেষণাতে উৎসাহ পেতেন? এমন অবস্থা কি আমাদের বিজ্ঞানীদেরও হবে? বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের ইতিহাসে প্রযুক্তিতে উন্নত সভ্যতা অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়াদের উপর প্রভুত্ব করেছে। ভিনগ্রহীরাও তাই করতে পারে, অবশ্য যদি এই বিশাল দূরত্ব থেকে সেটা সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক এক বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'থ্রি বডি প্রবলেম’-এ লেখক লিউ সিশিন এই ধারণাকেই তুলে ধরেছেন।

তবু মনে রাখতে হবে যে হকিং ভিনগ্রহীদের সম্বন্ধে সাবধান করেছেন, তিনিই আবার ব্রেকথ্রু লিসেন-এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। কখনও যদি সত্যিই তেমন সঙ্কেত ধরা পড়ে, তখন না হয় তার উত্তর দেওয়া হবে কিনা তাই নিয়ে বিবেচনা করা যাবে। আমরা উত্তর না দিলে আমাদের অস্তিত্ব বোঝা সহজ নয়। মানুষ তার জ্ঞানকে সবসময়েই বাড়াতে চায়, ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে চায়। ভিনগ্রহীদের সন্ধান সেই প্রয়াসেরই এক অঙ্গ।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।

লেখক: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব।