'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের 'বিড়াল' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন — "ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম।" বেন্থামের হিতবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কিনা তার জবাব পণ্ডিতেরা দেবেন, কিন্তু বিড়াল চরিত্রটির মুখে এই সংলাপটি সহজ কথায় জীবনের গভীর সত্যটিকে যে তুলে ধরেছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! যদিও কালের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার নিরিখে ধর্মেরও চেহারা পাল্টিয়েছে, ধর্মমতেরও ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ধর্মমত আদিম, প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক সমাজে অপরিবর্তিত থাকেনি। নানা সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে ভেদ-বিভেদ, মতান্তর, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশরা যে আমাদের দেশের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ও শাসনের খেলা খেলেছে, একটি দেশ জাতপাতের নিরিখে দু-টুকরো হলেও ভিতরে ভিতরে সেই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেনি। বিদেশি শাসক হিসেবে ব্রিটিশ শাসকেরা আমাদের দেশে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যে প্রথম জনগণনা করেছিল তখন সেই গণনায় ভারতে বসবাসকারী জনগণকে আলাদা আলাদা ধর্মগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, জনজাতি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করার ফলস্বরূপ সমাজও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালক্রমে নানা ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতাও অপহৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় ইতিহাসের কালস্রোতে মানুষের যে মহামিলনের কথা স্মরণ করেছেন তা কি আমরা ভুলে গেছি? — "কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা/ দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।/ হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—/ শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।/ পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার/ দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" অনেকেরই ছোটোবেলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানে অথবা নানা সময়ে এই কবিতা কিংবা কবি নজরুলের "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" আবৃত্তি পরিবেশনে যে বিশ্বাস ও মনে আনন্দময় অনুভূতির জন্ম দিত আজ পরিণত বয়সে পৌঁছে তাদের কী মনে হয় তা জানতে ইচ্ছে করে! নাকি কবির সেই কথাটাই ঠিক? — "মানুষ তো আর শালগ্রাম নয় ঠিক একইরকম থাকবে সারাজীবন?/ মাঝে মাঝে পাশ ফিরতে হবে মাঝেমাঝেই উড়াল দেবে মন?" (কবিতা: 'কাব্যতত্ত্ব': শঙ্খ ঘোষ)। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ-এর সেই অমোঘ উচ্চারণ ― "India offers in diversity", দলাই লামা বলেছিলেন, "India has a great heritage and it is a model for religious harmony where people of different religious live peacefully and in harmony". রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, "যত মত তত পথ" আর তাঁর প্রচলিত ধর্মভাবনাকে বিশ্বের দরবারে শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এইসব কথা কি শুধু কথার কথা হয়ে থেকে যাবে? ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ফলে পাকিস্তান হল ইসলামিক আর ভারতবর্ষ হল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ― বিশ্বে পরধর্মসহিষ্ণুতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তীকালেও জাতিগত বৈরিতা ঠেকানো যায়নি যদিও মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে ভারতের সংবিধানে আর্টিকেল ২৫-২৮ পর্যন্ত সকল নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাতাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও দাঙ্গার প্রতিবেশ থেকে দুই দেশ আজও মুক্ত হতে পারেনি!

বাস্তবের এই প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু সরে এসে প্রবেশ করি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। রসিক সাহিত্যপাঠকদের মনে পড়ে যেতে পারে রমেশচন্দ্র সেনের 'পথের কাঁটা' গল্পটির কথা যেখানে দেখা যায় পাশাপাশি দুটি বিপরীতমুখী মিছিল চলেছে আর সেই দুটি মিছিলে অংশ নেওয়া দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মনের প্রশ্নটি ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার তাঁর সংবেদী কলমে:

"সামনে আসিয়া একদল আরেক দলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাহাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করল কে? কারা?"

আবার দাঙ্গার ভয়াবহ পটভূমিকায় কবি সমর সেনের কবিতায় দেখা যায় মৃত্যু এসে মিলিয়ে দিয়ে যায় দুই বাংলার দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে: "কাক ডাকে/ রোদে পোড়া উদ্বিগ্ন মুখের কালো শব্দ। বাঙলায় বিহারে গড় মুক্তেশ্বরে/ বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে/ লোক চলে গোরস্থানে/ কিম্বা পোড়াবার ঘাটে।/ মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে/ ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান/ বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান/ নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।"

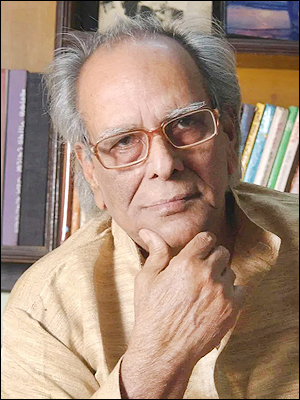

আর এই সূত্রেই মনে পড়ে যায় ১৯৪৬-এর বিখ্যাত ভয়াবহ দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা মরমি কথাকার সমরেশ বসুর গল্প 'আদাব'-এর কথা। এই একটি গল্পের পরিচয়েই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। এই গল্পে শুরু থেকে শেষাবধি আছে এক চাপা উদ্বেগ। এই গল্প লেখার বেশ কিছুকাল আগেই সমরেশ কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির সদস্য হিসেবে তিনি জুটমিল-ফ্রন্টে কাজ করতেন। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ধীরে ধীরে উত্তরকালে ভরে উঠেছে তাঁর গল্পের ঝুলি। 'আদাব' গল্পের শুরুতে আছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এক শহরে দমবন্ধ করা পরিবেশ-এর কথা:

"...মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যু-কাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে।"

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গামুখর এই পরিবেশে গলির অন্ধকারে পড়ে-থাকা এক ডাস্টবিনের আড়ালে দেখা হয় দুটি সাধারণ মানুষের — একজন সুতাকলের মজুর, আর একজন নৌকার মাঝি। কে কোন্ ধর্মের সেই নিয়ে সন্দেহের ঝড় চলতে থাকে মনের ভিতরে। এই প্রশ্নের সমাধান ঘটে বিড়ি জ্বালাতে গিয়ে মাঝির মুখে ― "...সোহান আল্লা! — নেও নেও — ধরাও তাড়াতাড়ি।... ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।" শিরদাঁড়া ছুঁয়ে নেমে যাওয়া এই ভয়ের অনুভবের মুহূর্তে মাঝি সরল বিশ্বাসে বলল — "হ, আমি মোছলমান। — কী হইছে?" পারস্পরিক বিড়ি ধরানোর আগুন তাদের বুকের ভিতরে খানিক আশ্বাস জোগায়, জাগায় ঘনিষ্ঠ তাপ।সে তাপ সৌহার্দ্যের। তারপরেই মুসলমান মাঝির গলায় বেজে ওঠে এক অমুল্য প্রশ্ন: "আইচ্ছা আমারে কইতে পার নি — এই মাইর-দইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব।তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?" — নিরক্ষর, তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থাকা সাধারণ এক মানুষের মুখে এই মোক্ষম প্রশ্নটি গল্পকার সমরেশ তুলে ধরেছেন। কিন্তু দাঙ্গাবাজ মানুষেরা এই সরল সত্যটি জানলেও না জানার ভান করে। আসলে দাঙ্গাবাজ ও মৌলবাদীদের কোনো জাত হয়না। এই গল্পের পরিণতি খুব বেদনাবিধুর, মুসলমান মাঝিটি ইদের উপহার নিয়ে বিবি ও ছেলেমেয়েদের কাছে ঘরে ফিরে যেতে পারেনি, পুলিশ অফিসারের রিভলভারের গুলি তার জীবন কেড়ে নিয়েছে। গল্পের বাস্তব আর জীবনের বাস্তব এই কেন্দ্রে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যেতে পারে কবি ও কথাকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পেও একসঙ্গে খেটে-খাওয়া মজুর দীননাথ ও জহুরালি সোডার বোতল ও ইট নিয়ে দাঙ্গায় নামে। গল্পের শেষে মিলিটারির ভয়ে বিরোধী দুটি মানুষ আশ্রয় নেয় একটি বাড়ির সিঁড়ির নীচে। সেই গল্পেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের সরল সমাধান ঘটায় একজনের বিড়ি ও অন্যজনের দেশলাই। কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ' গল্পে নমশূদ্রের পুরোহিত, ডাকাতে কালীর পূজক জগন্নাথ সরকার ও ফকিরের মাজারের মৌলভী ধলা মন্তাই দুজনেরই স্ত্রীর পরনের কাপড়ের অভাব তাদের চুপিচুপি টেনে নিয়ে যায় হবিব মিঞার সদ্য-সমাহিত ছোটোবিবির কাপড় চুরি করতে এবং সেই কেন্দ্রে তাদের মিলন ঘটে। সেই গল্পের অন্তিমে লেখকের একটি মন্তব্য স্মরণীয় ― "শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।" এই আত্মঘাত কি মুছে গেছে? গৌরকিশোর ঘোষের অনবদ্য উপন্যাস 'প্রেম নেই'-এ দুই বান্ধবী টগর ও বিলকিস। কিন্তু জলের ঘড়া কাঁখে থাকা অবস্থায় বিলকিস টগরকে ছুঁয়ে ফেলায় টগরকে সেই ঘড়া আবার মেজে জলে ডুব দিয়ে ঘড়ায় জল ভরতে হয়। অপ্রস্তুত বিলকিস করুণ চোখে দ্যাখে টগরের ঘড়ার ফেলে-দেওয়া জল 'ওদের দু'জনের মাঝখানে কেমন একটা মোটা দাগ কেটে' নদীর দিকে নেমে যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-তে বাল্যপ্রণয়িনী ফতিমা সোনাকে ছুঁয়ে দিলে সে বাড়ি ফিরে স্নান করে। জব্বরের দ্বারা ধর্ষিতা মালতীর আহারের সব দ্রব্য মুসলমান কন্যা জোটন জোগাড় করে দিলেও কোনোকিছু সে ছোঁয়না পাছে মালতী জাতিচ্যুত হয়! এইরকম অজস্র উদাহরণ রয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যে। আসলে প্রবাহিত এই কর্মমুখর জীবনসমুদ্রের বড়ো ঢেউয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সত্যের নানা জলবিন্দু। তথাকথিত তাবড় তাবড় জননেতা-জননেত্রীরা জনসভার মঞ্চে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বক্তব্যের ফুলঝুরিতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার বদলে ভেদাভেদটি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণে ব্যবহার করে থাকেন, নাকি রুচি ও সংস্কৃতির বিষয়টিকে তাঁরা সচেতনে পরিহার করেন বা এই বিষয়ে সত্যিই তাঁদের জ্ঞানের অভাব আছে? অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, বিদ্বেষ আর সংকীর্ণতা কোনো ধর্মেরই রূপ হতে পারে না।

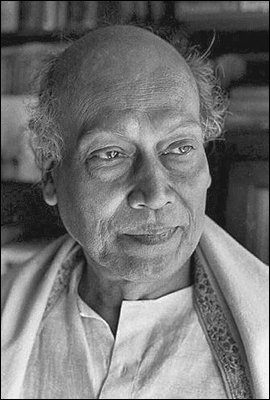

শেষে একটি কবিতাংশ দিয়ে এই লেখার ইতি টানা যেতে পারে কবি শঙ্খ ঘোষের দুটি কবিতাংশে: "কে বলে তুমি আমার নও?/ আমি তোমার নই?/ সবাই মিলে ভাবীকালের স্বপ্ন গড়বই।" আর "তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু/ শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া/ তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু/বুকে কুঠার সইতে পারা ছাড়া।" এই যন্ত্রণাই হয়তো বাঙালির জীবনের ভবিতব্য!

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।

লেখক: অধ্যাপক, কবি, প্রাবন্ধিক, সংগীতশিল্পী।